『言葉にする習慣』② 相手に伝える習慣

今回は、第2章の相手に伝える習慣の感想を書いていきたいと思います。

第1章では、自分の思いをどう言葉にしていく考え方やトレーニングの仕方が紹介されていました。第2章では、それを相手に伝えていくためにはどうすればいいかまとめられています。

相手に伝えるということに対して、私には自分の勝手な思い込みが多くあることに気が付かせてもらいました。

話をまとめようとしすぎず、相手の欲しい順番で話

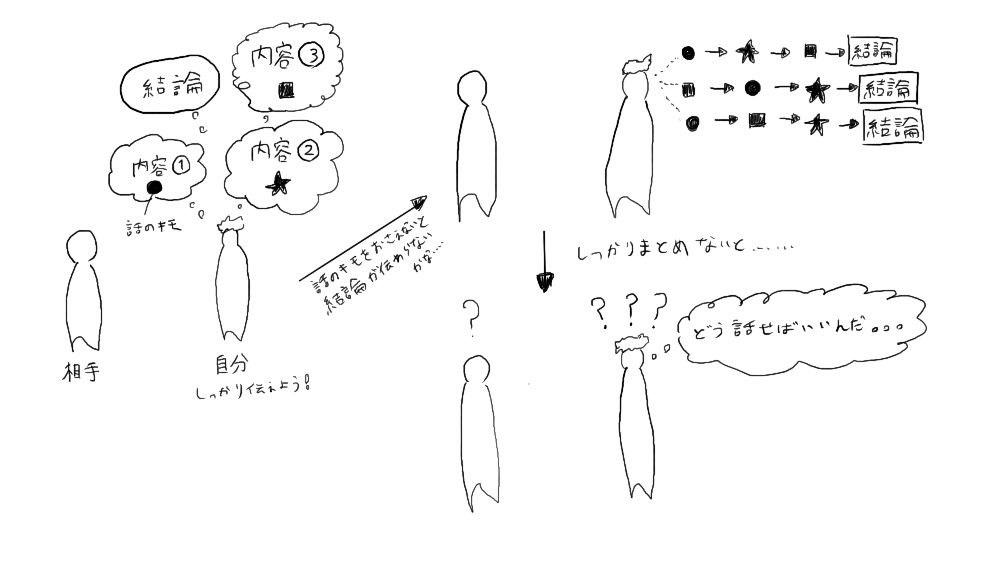

社会に出てからよく言われるのが、「話すときは結論から」「簡潔にまとめて話す」ということ。確かにそれは正しいし、相手にとってもわかりやすい。だからこそ、みんな当たり前のようにそれを求めてくる。

でも、その「当たり前」が、逆に自分自身のハードルを上げてしまっていることってありませんか?

私自身、「しっかり伝えよう」「簡潔にまとめよう」と意識すればするほど、うまく話せなくなってしまうことがあります。

「結論から話す」と言われても、その結論に至るキモの部分をちゃんと押さえないと、伝わらない気がして…。

無理やりまとめようとして、結果的に何が言いたいのか自分でもわからなくなってしまう。そんな悪循環に陥ることがあるんです。

まとめようとしすぎるのではなく、相手が1番知りたがってる情報から話すことが大事だということです。

伝えたい相手を具体的に想定する

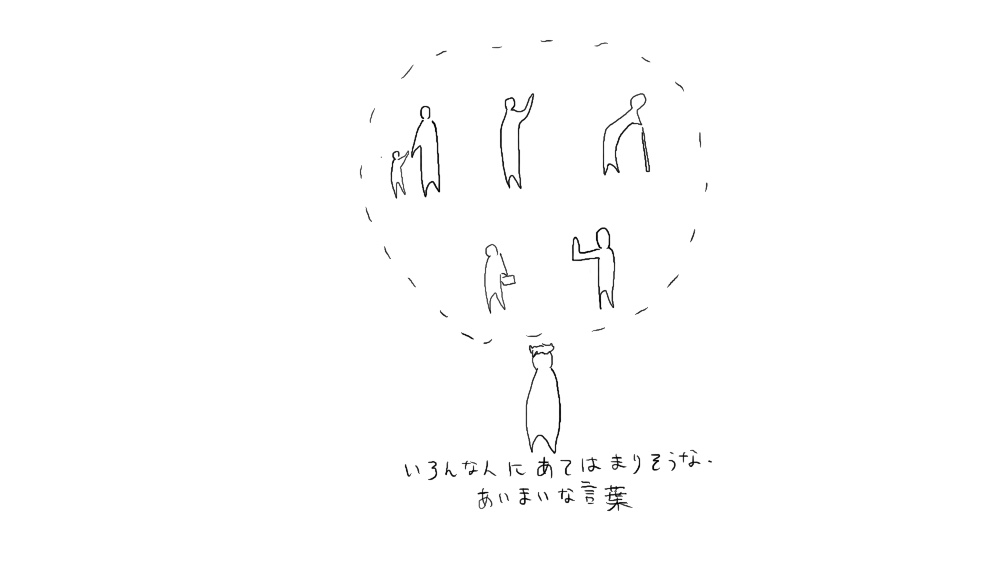

伝えたい相手を具体的にしないあいまいな言葉は、あいまいなまま届いてしまいます。

私がよくやってしまいがちなのが「この話は多くの人に伝えたい」と思って、広く当てはまりそうな言葉を使います。

でも、そういう言葉って、たしかに“多くの人”に届くかもしれないけど、そのぶん、内容がぼやけてしまいがちです。

結果、「で、誰に伝えたい話なの?」という感じになってしまう。

広く浅くなってしまって、肝心の“伝えたいこと”の解像度が上がっていかない感覚があります。

逆に、「あの人に伝えたい」「あの人が読んでくれる前提で書こう」と相手を具体的に思い浮かべてみると、不思議なほど言葉が明確になります。

たとえば、「Aさんはこんな性格で、こういう考え方をするタイプだから、この言葉を選んだ方が伝わりやすいな」とか、「Aさんならこの話に共感してくれそうだな」というように、自然と“伝え方”が整ってくるんです。

誰に伝えたいのかがぼやけていると、どうしても自分の中でも言いたいことがまとまらないし、結果的に相手にも伝わらない。

だからこそ、「伝えたい相手を具体的に想定する」こと。

これが、伝える力をぐっと高めてくれる大事なステップなのだと思います。

自分の言葉をつかえれば、話の流れはテンプレでいい

話が分かりやすい人や面白い人は複数のテンプレートを状況に応じて使い分けています。

本書でテンプレートとして、5つの例が挙げられています。それぞれがとても分かりやすくて、しかもちゃんとオリジナリティがあるものでした。

正直、私は「テンプレート」と聞くとちょっと抵抗がありました。

決まりきった流れで話すって、なんだか自由がなくて、

「この人、いつも同じ感じで話すな」って思われるんじゃないかとか、

「自分で考えてなさそう」とか思われるんじゃないかっていう不安がよぎったんです。

でもそれって、いつも同じテンプレートしか使っていない場合の話なんですよね。

本書で紹介されていたテンプレートは、どれも型がありつつ、伝える内容には個性がしっかり出ていました。

それを見て思ったんです。

「テンプレって、使い方次第でめちゃくちゃ武器になるじゃん」って。

テンプレートをいくつか持っておいて、状況や相手に応じて使い分ける。

それができれば、話し方にバリエーションが出て、むしろ伝わりやすくなるし、聞いている方も飽きない。

大事なのは自分の言葉で話すことで、それさえできていればオリジナリティのあるものになっていきます。

起承転結とか、5W1Hとか、知識としては知ってるけど…

いざ話そうとすると「あれ、どう使うんだっけ?」ってなりませんか?私はよくなります。

だからこそ、意識して練習して、使い慣れていくことが大事なんだと思いました。

テンプレートは、自然に口をついて出てくるくらい習慣化されて初めて、ちゃんと武器になる。

クラウスのひとりごと

自分の言葉を相手に伝えるという基礎的なことを身に着けていくために、本書でワークなどで練習し、自然に使いこなせるように頑張ります。