「ちいさな会社のおおらかな経営」から学ぶ、“ワクワクする場所”をつくるには【前編】

私はまだ家業(設備屋)に戻ったばかりですが、これから先、

「親族じゃなくても『ここで働きたい』『この会社を継ぎたい』って思ってもらえるような、ワクワクする場所にしたい」

という思いをいつも心に持っています。

そんなときに出会ったのが、『ちいさな会社のおおらかな経営』という本。木村石鹸の4代目・木村祥一郎さんが書かれた本で、帯に「仕事も会社も、もっと愉しくなる!」という言葉が書かれていて、まさに今の自分に刺さる内容だと思い、迷わず手に取りました。

この本は「人」にフォーカスして書かれていて、大企業では難しい考え方もあるかもしれませんが、うちのような小さな会社にとっては、むしろ必要不可欠な考え方ばかりでした。

共感する部分が多すぎて、正直ひとつの記事にまとめきれなかったので、前編・後編に分けて紹介していきたいと思います。

会社も仕事も、もっと愉しく

本書を読んで強く感じたのは、

「愉しく仕事をするためには、会社が社員の“自律性”を大切にすることが不可欠」ということ。

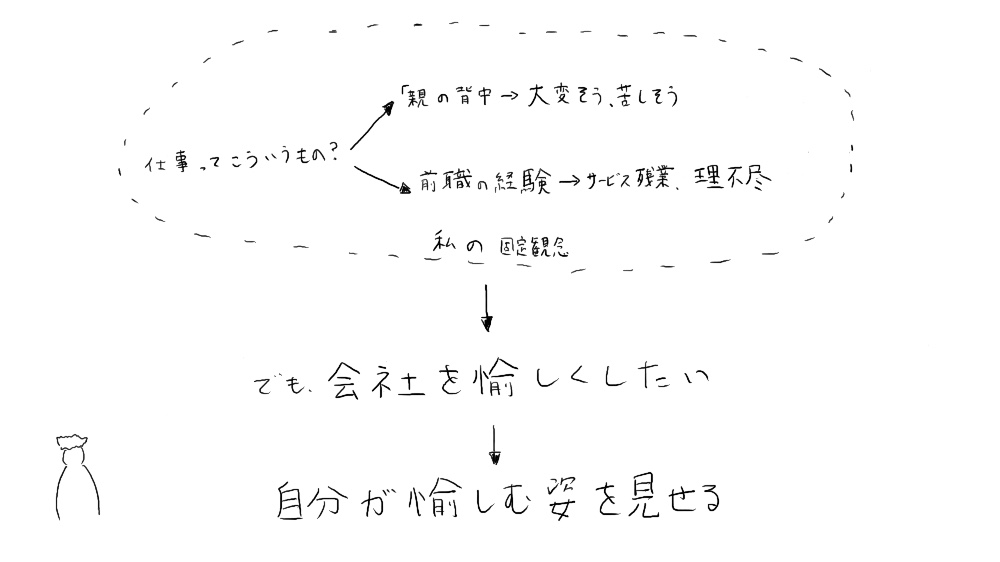

私自身も「愉しく仕事したい」という想いはずっと持っていましたが、

一方で、子どもの頃から見てきた親の働く姿や、前職での経験から、

「仕事は大変で、つらいもの」

という固定観念を強く持っていたのも事実です。

でも、会社の雰囲気を変えていくには、

まずは、後継ぎである自分自身が「愉しんで仕事をしている姿勢」を見せることが、何よりも大切なんじゃないかと思っています。

つまり、

「自分が変わること」こそが、会社の空気を変える第一歩になる。そんな風に感じています。

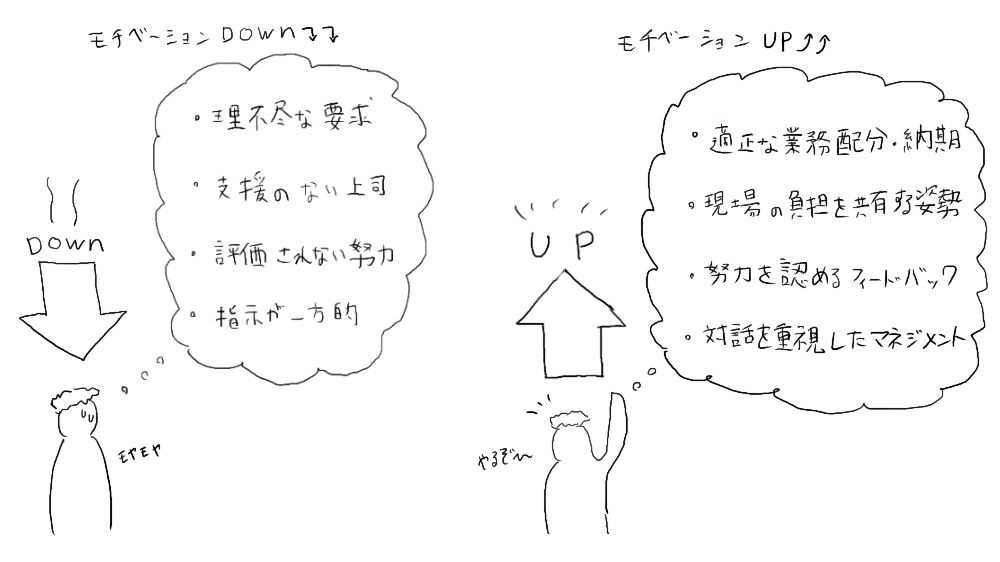

モチベーションを下げる要因を排除する

本の中には、

「モチベーションを下げてしまうようなことを極力排除する」

という言葉がありました。これも、今の自分にとって非常に大きな気づきでした。

前職での経験から、道理に合わないことがあると、どれだけやる気があっても気持ちは折れてしまうことを痛感しました。

たとえば、以前担当した社員寮の現場では、別の施工会社が降りた案件を急きょ引き継ぐことになり、すでに2か月も遅れている状態で工期は元のままという、無理のあるスケジュールでした。

「少しは交渉する」と会社は言っていたものの、結局うやむやに。現場は私と上司の担当という形でしたが、上司は数日に一度しか来ず、現場を回すのはほぼ私。

何とか間に合わせるために毎日職人さんと打ち合わせを重ねながら、必死で現場を回しました。

そんな中で、残業は避けられない状況だったのですが、上司からは「もっと効率的にやれ」と言われるばかりで、具体的なアドバイスもない。結局、サービス残業が常態化していました。

正直、最後まで現場は「やりきるぞ」という気持ちで取り組めていたけれど、会社に対してはずっとモヤモヤしていました。

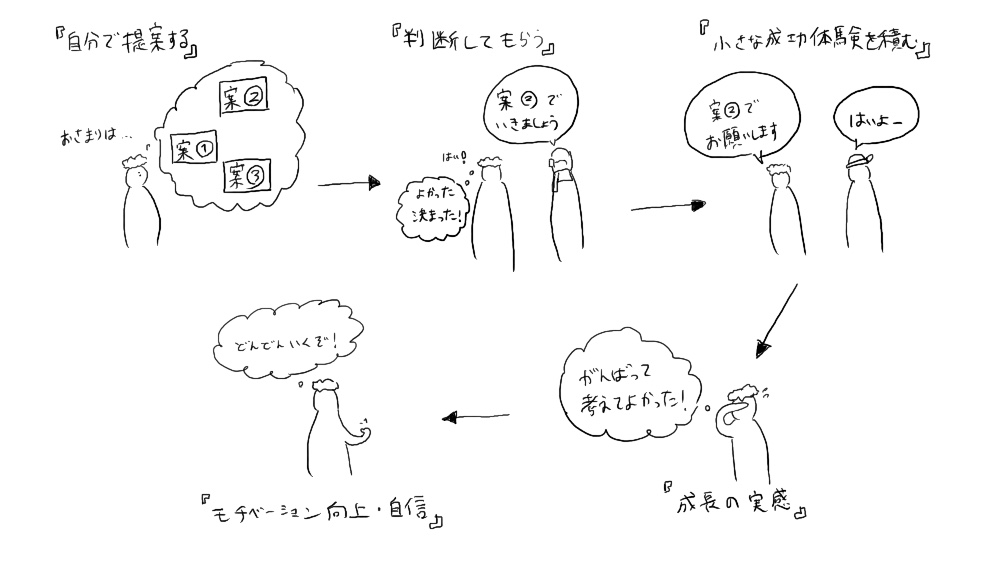

「自己決定感」がある仕事は愉しい

そしてもう一つ、強く共感したのが、

「働く人が“自己決定感”を持てるようにすることの大切さ」です。

前職での現場の仕事では、自分で判断し、提案しながら進めることが多く、自然と「自己決定感」を持って仕事ができていました。

細かな納まりの提案を設計さんに出して、どんどん判断してもらわないと現場が進まない状況で、ある意味プレッシャーでもあったけど、それをこなしていくことで「自分が成長している」という実感も持てました。

一方で、会社の制度や決定事項については、自分の意見が反映される感覚がなく、「これは自分の会社じゃないな」と距離を感じていました。心の拠り所は「会社」ではなく「現場」だったと思います。

これから家業を継いでいく立場としては、社員のみんなに「この会社で働いていてよかった」と思ってもらえるように、「自分ごと」として仕事に向き合える環境を作っていきたいと思っています。

後編では、本書の中で特に印象的だった制度の話や、会社を守るために考えている具体的な取り組みについて書いていきます!