「ちいさな会社のおおらかな経営」から学ぶ、“ワクワクする場所”をつくるには【後編】

前編では、「会社を愉しむ」「自己決定感を持って働ける環境」の大切さについて書いていきしました。

後編では、実際に本書の中で心に残った制度や、家業の中で取り組んでいきたいことについて掘り下げていきます。

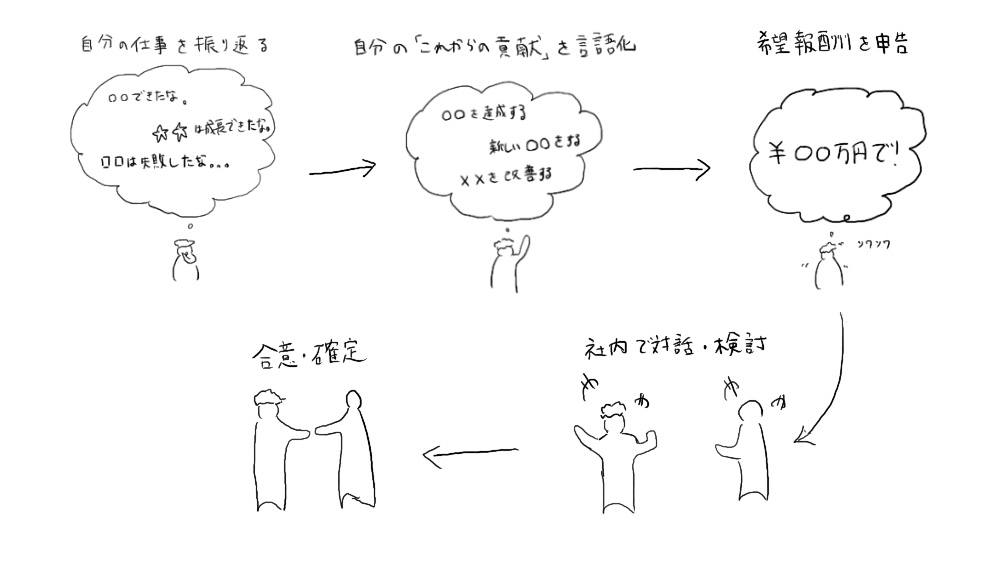

自己申告型給与制度って面白い!

『ちいさな会社のおおらかな経営』の中で特に印象に残ったのが、「自己申告型給与制度」です。

これは、社員一人ひとりが「自分は何を会社に貢献できるか」「その価値はいくらだと思うか」を自分で申告するという制度。

もちろん一発導入とはいかないけれど、これは「自分は何ができるのか」「どういう価値を提供できるのか」と真剣に向き合うきっかけになる、すごく面白い仕組みだと思いました。

小さな会社だからこそ、こうした「人と向き合う制度」はすごく有効だと思います。社員一人ひとりが納得して働ける仕組みを、少しずつ整えていきたいです。

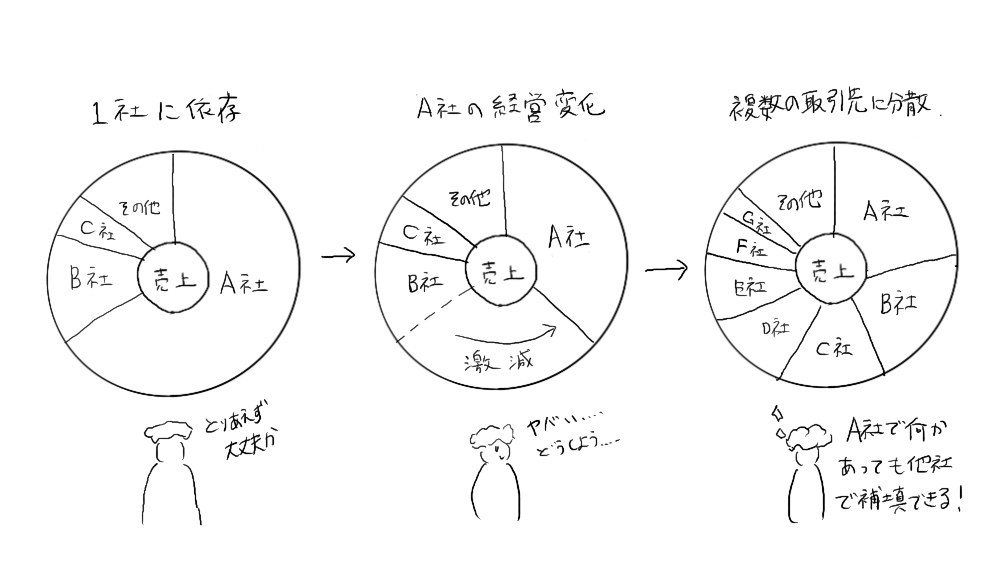

弱い立場にならないために

中小企業はどうしても、大企業に比べて立場が弱くなりがちです。

本書に出てくる運送会社のエピソードでも、売上の多くを1社に依存していたことが経営危機につながっていました。

うちの家業では、仕事の7割以上を1社のハウスメーカーさんから受けています。今の時代、物価高やウクライナ情勢、関税など不安要素も多い中で、仕事の単価はほぼ据え置き。むしろ、場合によっては赤字になることもあります。

このままでは厳しい。1社に依存しているリスクを分散させていかなければ、いざというときに会社も社員も守れなくなってしまいます。

「弱い立場に立たないために、どう備えるか」——これはこれからの家業にとって非常に重要な課題だと感じています。

経営の「あたりまえ」から始める

本書では「デザイン経営」や「柔軟な働き方」についても触れられていましたが、それ以前に、まずは「経営の基本」が大事だという気づきもありました。

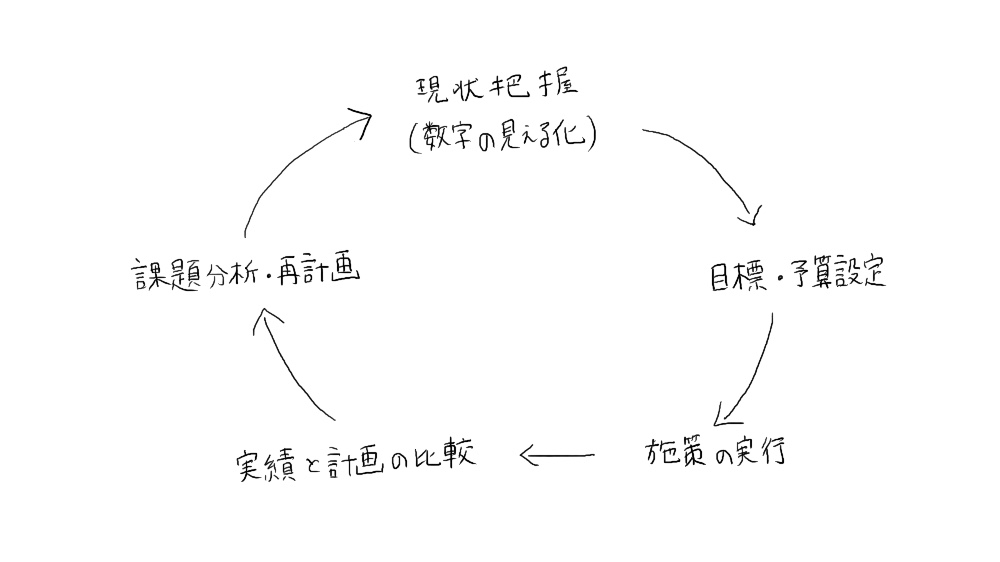

数字を見える化して、現状を把握し、目標を立てて、実行して、定期的に振り返る。そして原因分析をしてまた対策を考える——これは、経営の「あたりまえ」ですが、正直、うちの家業ではできていないことばかりです。

父である社長は、経験と感覚で経営をしてきたタイプなので、これから私が少しずつ形にしていきたいと思っています。とはいえ、私も簿記の知識ゼロ。まずはそこから勉強しながら、できることから始めていきます。

小さな会社だからこそ、人に向き合う経営を

『ちいさな会社のおおらかな経営』を読んで改めて感じたのは、「小さな会社だからこそ、やれることがたくさんある」ということ。

人としっかり向き合い、制度や環境をじっくり整えていくことで、「ここで働けてよかった」と思ってもらえる会社にしていきたい。

すぐには理想の形にならなくても、まずは今できることからひとつずつ。

ワクワクする会社を、みんなと一緒につくっていけたらと思っています。