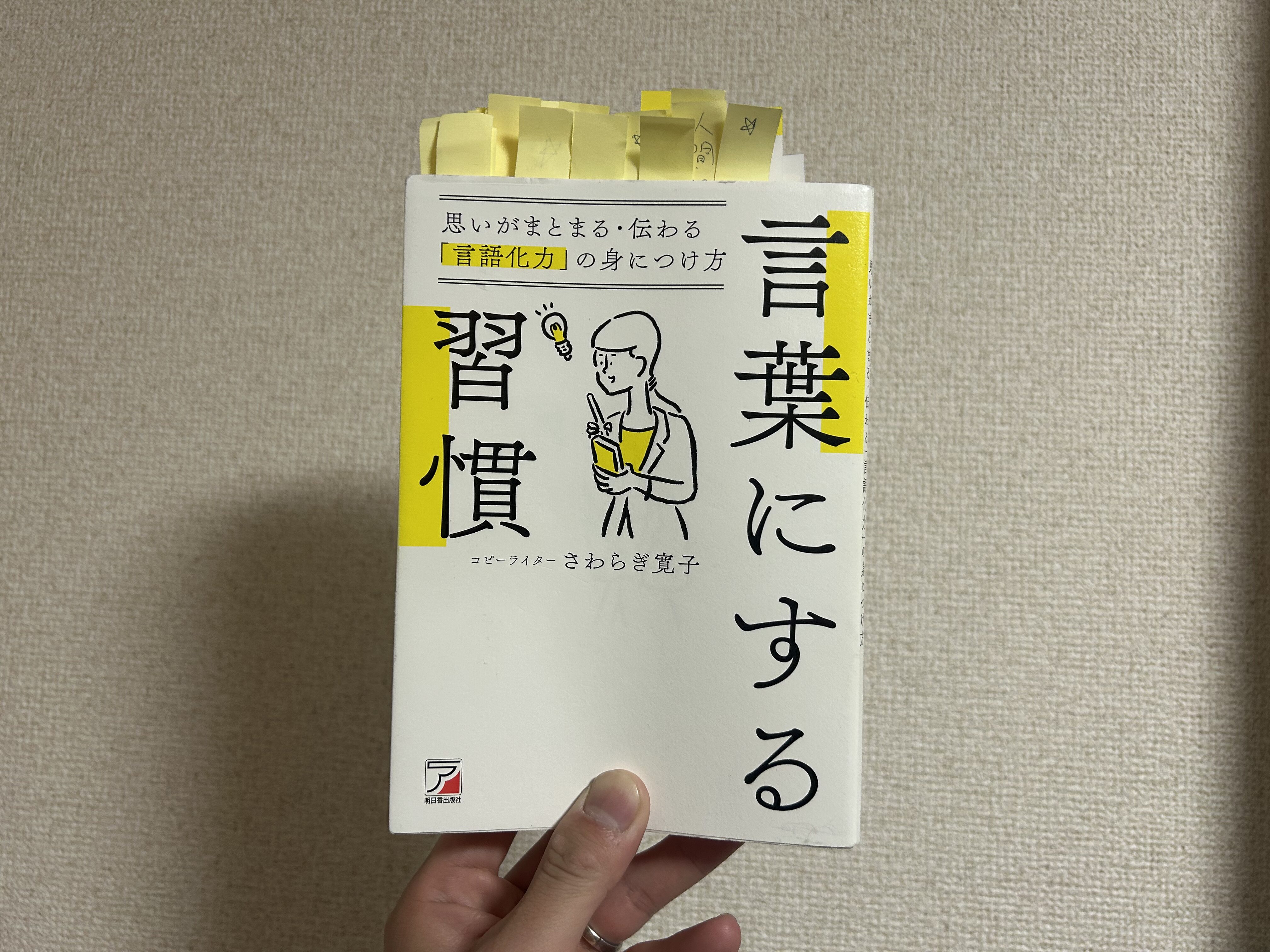

「知る」を最大化する本の使い方

読んだ目的

この本を手に取った理由は、大きく3つあります。

・これからたくさん本を読みたいと思っているのに、効率的な読み方ができていないのはもったいないと感じたから。

・各チャプターのまとめ方がわかりやすく、理解しやすそうだったから。

・読書家の人たちが、どんな視点で本を読んでいるのか知りたかったから。

どんな本だったか

この本が教えてくれたのは、**「学びの質は読む前から決まっている」**ということ。

目的や目標を持って、本を選び、読む姿勢を整える大切さを学びました。

私のように、がむしゃらに読むだけの初心者には特に響く内容で、「今、自分に必要な知識は何か?」「どんなレベルの本を選ぶべきか?」と、読書を戦略的に考えるきっかけになりました。

抜き書きと感想

「本はすべて読まなくていい」そう考えるだけで、マインドブロックが外れ、本に対しての読むハードルが下がります。”べき”思考はしないべきなのです。(p22)

この一文で、一気にマインドブロックが外れました。

今まで、「本は最初から最後までしっかり読むべき」と思い込んでいました。でも、今の自分の目的——たとえば「家業をよくしたい」「経営のスキルを高めたい」——のためには、気づきを得て行動に移すことがゴール。全部を読む必要なんてないと気づきました。

・成し遂げたい目標に対して必要な本を選んでいく「目的型選書」

・悩みを解決するために必要な本を選んでいく「悩み解決型選書」

・自分の知識レベルを上げる「知の体力型選書」(p49)

これからは、本選びの時点から戦略的に考えたい。

今までなんとなく直感で選んでいた読書も、「どのスタイルで読むか」を意識することで、一段深い学びにつながると思いました。

読書中、重要な内容や結論の部分を読んだとき、ただ知識を入れるのではなく、抽象化と共通点を見つけることで考える力がつく。(p150)

ただ読んで終わりにせず、「この考え方は自分の仕事や体験にどうつながる?」と考えることで、知識がより定着しやすくなる。

日常生活やビジネスでも、「抽象化→自分に置き換える」という流れを意識したいです。

新しい取り組みは1日1つに限定する

実践したら、フィードバックの時間をとる(p205)

これはグサッと刺さりました。ついつい欲張っていろんなことに手を出しがちだけど、結果的にどれも中途半端になっていた気がします。

これからは、**「一日一チャレンジ」→「必ず振り返る」**という習慣を身につけていきたいと思います。